APPLICATION

超快光谱学(Ultrafast Spectroscopy)是利用超短脉冲激光研究物质在极短时间内响应光激发过程的实验技术。20 世纪 80 年代,随着飞秒(10−15秒)激光的成功研发,Ahmed Zewail 等人利用飞秒激光首次实现了飞秒时间分辨的化学反应实时观测,标志着现代超快光谱学的诞生1。该技术主要用于探索分子、原子中电子跃迁、晶格振动等超快动态过程,在物理、化学、材料科学、生物学等前沿交叉领域具有重要应用,例如:观察光电半导体中载流子的产生、输运与复合;追踪化学反应中化学键的断裂与形成;解析光合作用中的能量传递机制等。其中,飞秒瞬态吸收光谱(Femtosecond Transient Absorption Spectroscopy, fs-TAS)是超快光谱学中*典型的技术之一,其时间精度可达飞秒量级,时间窗口覆盖纳秒量级,横跨5-7时间量级,与诸多典型材料体系电子、晶格活动的特征时间完美匹配。本文以 fs-TAS 为切入点,概述瞬态吸收光谱的基本原理与仪器构建,力图让读者管中窥豹,了解超快光谱学的技术框架。

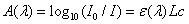

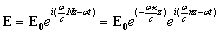

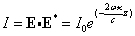

瞬态吸收测试的是材料被激发后吸收相对于稳态的瞬时变化。根据比尔-朗伯(Beer-Lambert)定律,一束光穿过均匀吸收介质会发生强度的衰减。以溶液样品为例,对于波长为λ的光,忽略散射作用,其透过样品的光强正比于光程L,液体样品的浓度c,以及其摩尔吸收系数e,其吸收度(Absorbance)表达为: (1)

(1)

这里采用10的对数是化学届约定俗成的做法,其背后的实际物理意义是吸收材料的折射率 的虚部引起的光子能量的损耗:

的虚部引起的光子能量的损耗:  ,

, ,其中假设光以平面波沿着z轴传播, w为其角频率,故而自然对数更能反映其本质。

,其中假设光以平面波沿着z轴传播, w为其角频率,故而自然对数更能反映其本质。

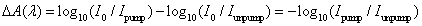

类似于大部分超快光谱技术,通常意义上的瞬态吸收是基于泵浦-探测(Pump-Probe)机制构建的技术,如图1所示。其中泵浦光为一束强脉冲激光,用于激发被测试材料;探测光为一束较弱的脉冲激光(通常功率密度小于泵浦光两个量级以上),用于探测材料被泵浦光瞬时激发之后的吸收度的变化。瞬态吸收光谱信号由有泵浦光与无泵浦光激发时探测光透过材料的吸收度相减获得,即: (2)

(2)

图1、泵浦-探测示意图。

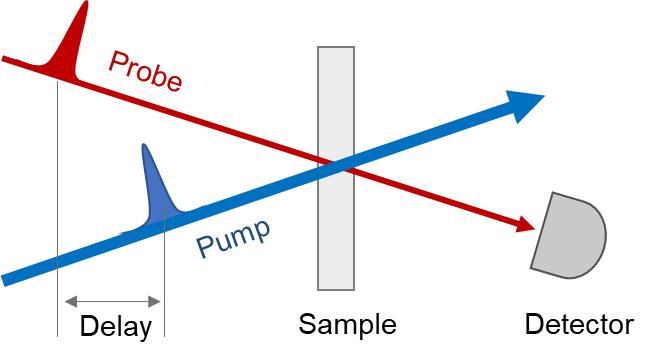

由于光吸收发生在阿秒时间尺度(远快于飞秒脉冲持续时间),可近似认为飞秒脉冲对样品的激发是 “瞬时” 的。飞秒脉冲的超高峰值特性导致大量电子的瞬时激发,可以显著影响后续光吸收行为。这与稳态吸收明显不一致,后者在任何瞬时都只激发微乎其微的电子跃迁到激发态。瞬态吸收光谱中吸光度的改变并不是简单的单一过程,而是受到多个过程共同作用产生的结果,常见的典型光谱特征包括基态漂白、激发态吸收和受激辐射过程2,如图2所示。

图2、飞秒瞬态吸收的主要过程和光谱特征。

(1)基态漂白(GSB):样品吸收泵浦光后粒子从基态跃迁至激发态,使得处于基态的粒子数目减少。被激发的样品的基态吸收比没有被激发样品的基态吸收少,在基态吸收的波长段会探测到一个负的ΔA信号。

(2)激发态吸收(ESA):样品被激发后,处于激发态的粒子可以继续吸收特定波长的光子跃迁到更高的能级。该激发态的吸收在粒子处于基态时是不存在的,因此在瞬态吸收光谱中表现出一个正ΔA信号。

(3)受激辐射(SE):激发态的粒子处于非稳定状态,当处于激发态的粒子受到具有特定能量、偏振状态的光子作用后会回到基态,并同时发射一个具有相同能量的光子,即为受激辐射(也是激光发射的核心过程)。受激辐射产生的光会导致进入探测器的光强增加,出现一个负的ΔA信号。

此外,由于多粒子作用等造成的带隙重整、激子展宽变化、峰位移动等也是常见的瞬态吸收光谱特征信号,受篇幅限制不在这里展开讨论。

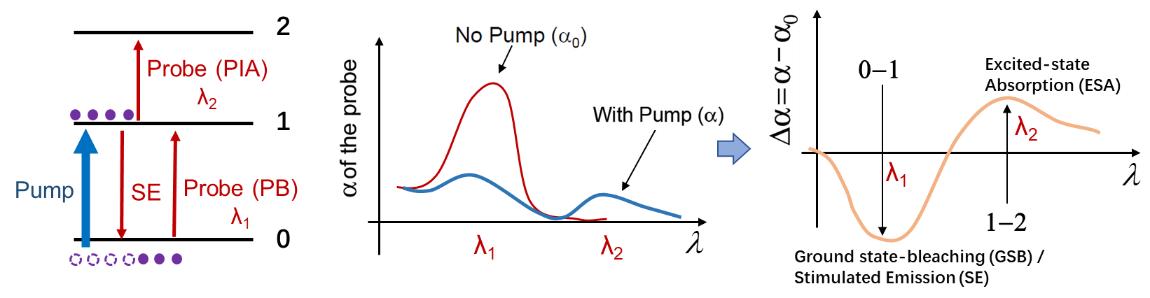

随着时间的推移,激发态电子会逐渐衰变回到基态,系统*终将恢复热平衡,瞬态吸收光谱探测到的DA(l)也*终归零,即探测光穿过样品的吸收度与稳态完全一致。在热平衡恢复之前,可以通过精确控制探测光与泵浦光的时间延迟Δt,绘制出DA(l)随着Δt的演变,该演变过程反映的是材料从激发到恢复到平衡态的动力学。图3展示的是一种二维钙钛矿多量子阱材料的DA(l)随着时间的演变动力学3。可见对于不同波长,其信号的建立及衰退的动力学曲线并不一致,这反映的是材料体系中往往存在多种激发态,不同激发态的弛豫、复合、传递不同,形成了*后复杂的动力学曲线。相比于时间分辨荧光光谱手段,瞬态吸收手段呈现出的激发态信号的叠加造成信号分析的更加困难,但也能提供更加丰富的激发态信息,并且时间分辨率往往更高。

图3、一种二维钙钛矿量子阱的瞬态吸收光谱信号3。

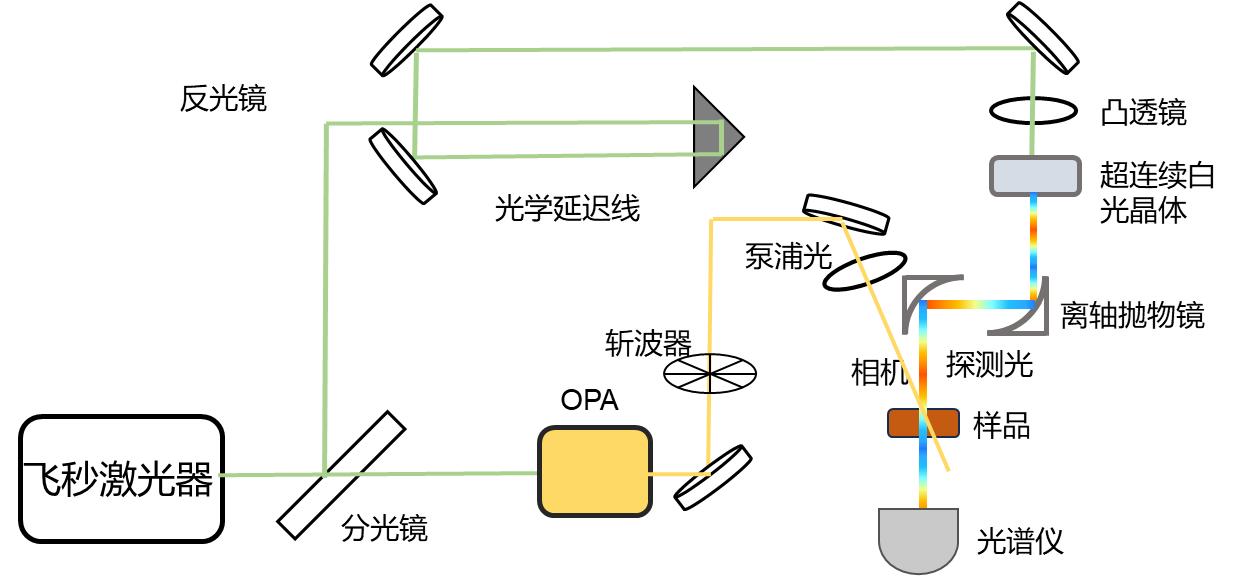

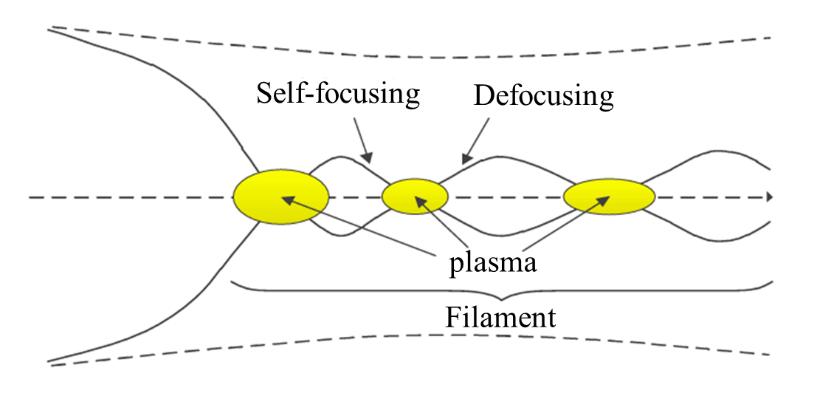

瞬态吸收光谱仪的基本构造如图4所示。其泵浦光或探测光通常位于紫外 - 可见 - 近红外波段。从广义而言,这一范围可根据激发类型拓展至红外、太赫兹或 X 射线区域,例如利用X-射线观测超快相变4,红外观察超快分子振动5,太赫兹探测超快光致电导率变化等6。对于紫外-可见-近红外瞬态吸收,其泵浦光一般用飞秒光源(如钛宝石)经光学参量放大器(OPA)产生;其探测光则覆盖紫外-可见-近红外区域,通过将飞秒光源分出少量光束,聚焦于透明非线性晶体产生超连续白光。超连续白光的产生源于介质色散与多重非线性效应的协同作用导致的光谱展宽。其核心机制如下:当高能量飞秒脉冲聚焦于晶体内部时,光学克尔效应首先引发光束自聚焦,使脉冲峰值强度急剧升高,进而触发多光子电离并形成等离子体斑点;与此同时,等离子体效应导致光束散焦,在新斑点形成前光束开始发散。自聚焦与散焦过程的周期性交替,在晶体中形成独特的激光成丝现象7。在此过程中,自相位调制和多光子电离等非线性效应会引发脉冲频率蓝移,*终导致光谱不对称展宽并产生超连续白光(图5)。

图4、飞秒瞬态吸收光谱仪基本构造示意图

图5、超连续白光产生的物理模型7。

在探测光的晶体选择方面,紫外波段通常采用氟化钙(CaF₂)晶体,可见 - 近红外波段则常用蓝宝石(Sapphire)或钇铝石榴石(YAG)晶体。由于不同波长光在晶体中的折射率差异,超连续白光存在群速度色散现象,而普通透镜的聚焦作用会进一步加剧这一效应。色散会导致不同波长光到达样品的时间差,即引入 “啁啾”(chirp,原指鸟鸣频率随时间变化,此处指脉冲不同时刻的频率差异)。在实际实验中,可通过一对离轴抛物面反射镜降低色散,并通过后期数据拟合消除啁啾影响。

光学延迟线是瞬态吸收光谱仪的核心组件。传统电子快门或机械延迟电路受限于电子器件纳秒级响应速度,已无法满足飞秒脉冲瞬态吸收光谱对时间精度的严苛需求。光学延迟线的本质是一套可精确控制位移的精密导轨系统,通过在导轨上安装可移动反射镜,利用机械控制调节光束经反射镜的往返光程长度。根据光传播的时空关系: ,其中L为光的路径长度,c为光在真空中的速度(3×108 m/s),可知光每传播1 μm,对应的时间仅约为 3.33 fs。目前,商用瞬态吸收光谱仪的光学延迟线精度已达百纳米级别,行程可达米级,完全满足飞秒瞬态吸收光谱所需的飞秒级时间精度与纳秒级时间窗口。通过在导轨系统中引入中空回射镜,可进一步增加光束在延迟线内的往返反射次数,从而成倍扩展时间窗口范围。

,其中L为光的路径长度,c为光在真空中的速度(3×108 m/s),可知光每传播1 μm,对应的时间仅约为 3.33 fs。目前,商用瞬态吸收光谱仪的光学延迟线精度已达百纳米级别,行程可达米级,完全满足飞秒瞬态吸收光谱所需的飞秒级时间精度与纳秒级时间窗口。通过在导轨系统中引入中空回射镜,可进一步增加光束在延迟线内的往返反射次数,从而成倍扩展时间窗口范围。

瞬态吸收信号的采集需获取样品在有 / 无泵浦光激发时的探测光透射强度,这依赖于对泵浦光是否作用于样品的周期性调制,可通过在泵浦光路中引入斩波器或声光调制器实现。以重复频率 1 kHz 的泵浦光为例:将斩波器频率设定为 500 Hz,探测光采集频率保持 1 kHz,探测器每秒收集的 1000 组光谱中,500 组对应样品未激发时的探测光透射光谱,另 500 组为激发后的透射光谱。由于瞬态吸收信号 ΔA 通常处于 10⁻⁵–10⁻² 量级甚至更低,提升信噪比需提高泵浦光调制频率与探测光采集频率,因此常采用高速 CMOS 相机。若无需波长分辨(如单波长探测光),可使用响应速度更快的光电二极管,结合锁相放大器实现更低噪声、更高灵敏度的信号探测。

对于非透射样品(如大块钙钛矿单晶、硅基二维材料纳米片等),瞬态吸收测量通常采集样品的差分反射光谱 ΔR/R(即瞬态反射光谱)。此时需通过克拉莫 - 克若尼变换(Kramers-Kronig Transformation, K-K 变换)—— 基于介质折射率实部(n)与虚部(κ)的变换关系 —— 将反射光谱数据转换为吸收光谱的变化量。

上述内容简要介绍了飞秒瞬态吸收光谱的基本原理及其设备构建中的核心部件。以该技术为基础拓展的复杂光谱技术(如瞬态吸收显微技术等),可实现对材料物理性质的多维度动力学表征,为光物理、光化学、能源材料、半导体物理等领域提供关键的动态过程解析手段,对推动相关学科的机理研究与应用开发具有重要科学意义和指导价值。

参考文献:

1. Zewail, A. H., Laser femtochemistry. Science 1988, 242 (4886), 1645-1653.

2. Berera, R.; van Grondelle, R.; Kennis, J. T. M., Ultrafast transient absorption spectroscopy: principles and application to photosynthetic systems. Photosynthesis Research 2009, 101 (2), 105-118.

3. Liang, Y.; Gao, X.; Li, C.; Yang, C.; Cai, X. H.; Gong, Y.; Li, M.; Tang, K. K.; Song, J.; Deng, X., Enhanced Interfacial Exciton Transport in Mixed 2D/3D Perovskites Approaching Bulk 3D Counterparts. ACS nano 2025, DOI: doi.org/10.1021/acsnano.5c04246

4. Johnson, A. S.; Perez-Salinas, D.; Siddiqui, K. M.; Kim, S.; Choi, S.; Volckaert, K.; Majchrzak, P. E.; Ulstrup, S.; Agarwal, N.; Hallman, K.; Haglund, R. F.; Günther, C. M.; Pfau, B.; Eisebitt, S.; Backes, D.; Maccherozzi, F.; Fitzpatrick, A.; Dhesi, S. S.; Gargiani, P.; Valvidares, M.; Artrith, N.; de Groot, F.; Choi, H.; Jang, D.; Katoch, A.; Kwon, S.; Park, S. H.; Kim, H.; Wall, S. E., Ultrafast X-ray imaging of the light-induced phase transition in VO2. Nature Physics 2023, 19 (2), 215-220.

5. Zheng, J.; Kwak, K.; Fayer, M. D., Ultrafast 2D IR Vibrational Echo Spectroscopy. Accounts of Chemical Research 2007, 40 (1), 75-83.

6. Ulbricht, R.; Hendry, E.; Shan, J.; Heinz, T. F.; Bonn, M., Carrier dynamics in semiconductors studied with time-resolved terahertz spectroscopy. Reviews of Modern Physics 2011, 83 (2), 543-586.

7. Couairon, A.; Mysyrowicz, A., Femtosecond filamentation in transparent media. Physics Reports 2007, 441 (2), 47-189.

作者简介:

吴波目前担任华南师范大学华南先进光电子研究院教授。 2009年毕业于北京师范大学物理系,获得学士学位;2014年毕业于新加坡南洋理工大学数理学院,获得博士学位,2014-2018年在南洋理工大学能源研究所、理学院从事博士后研究员工作。2018年入职华南师范大学。主要研究方向为发展先进时空分辨超快光谱表征技术,聚焦光电材料器件中光与物质的相互作用过程及载流子动力学机制等。迄今为止已在《Nature Communications》、《Science Advances》等期刊发表第一/通讯作者论文30余篇,总引用7000余次。先后获得广东省杰出青年基金、国家级青年人才等项目支持。

Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.

ICP备案号:京ICP备05015148号-1

公安备案号:京公网安备11011202003795号

13810146393

13810146393 在线咨询

在线咨询